こんにちは。不登校や発達障害のお子さんと保護者さんのための居場所、Branchです。

学校には行けないのに、元気よく遊びに行けるお子さんの様子を見て、「どうして?」と複雑な思いを抱くことはありませんか。

その行動は、実はお子さんの心が回復し始めている大切なサインかもしれません。

この記事では、子どもが遊びに行ける理由や、その受け止め方、保護者ができるサポートを、経験談も交えて解説します。

メンターや友だちと、安心して「好き」を楽しめる、学校外の居場所。

Branchは、信頼できる大人のメンターと、学校外の友だちと、安心してつながれるオンラインの居場所です。

不登校や発達障害の子どもたちが「好きなこと」を通じて自信がつき、社会とつながることを目指しています。

\メンター2回&コミュニティ2週間&詳細なレポートが無料 /

不登校なのに遊びに行ける…保護者が抱える「モヤモヤ」

外への興味は “エネルギーが溜まってきた” サイン

「学校には行けないのに、遊びには元気に出かけていく」。

そんな子どもの姿に、戸惑いやモヤモヤを感じる保護者の方も少なくありません。

けれども、この一見矛盾しているように見える行動には、実はポジティブな意味が隠れていることも多いのです。

「外で遊べる」というのは、外の世界への関心が戻り、出かけるだけの元気が湧いてきた証拠です。

本当に心身が疲れ切っている状態であれば、大好きだった遊びにすら興味が持てなくなってしまうもの。

特に、長い引きこもり期間を経ている場合、「外に行ける」こと自体が大きな前進だと言えるでしょう。

行けないのは「学校」という場所

不登校は、「外出全般が苦手」な状態ではありません。

多くの場合、「学校が安心できる居場所になっていない」ことが原因で起こります。

一方で、遊びに行けるのは、その場所がお子さんにとって安心できる環境だと感じられるから。

「楽しいことがありそう」「落ち着ける」「良い経験ができそう」と思える場には、足が向くのです。

心の回復段階で見られるポジティブな変化

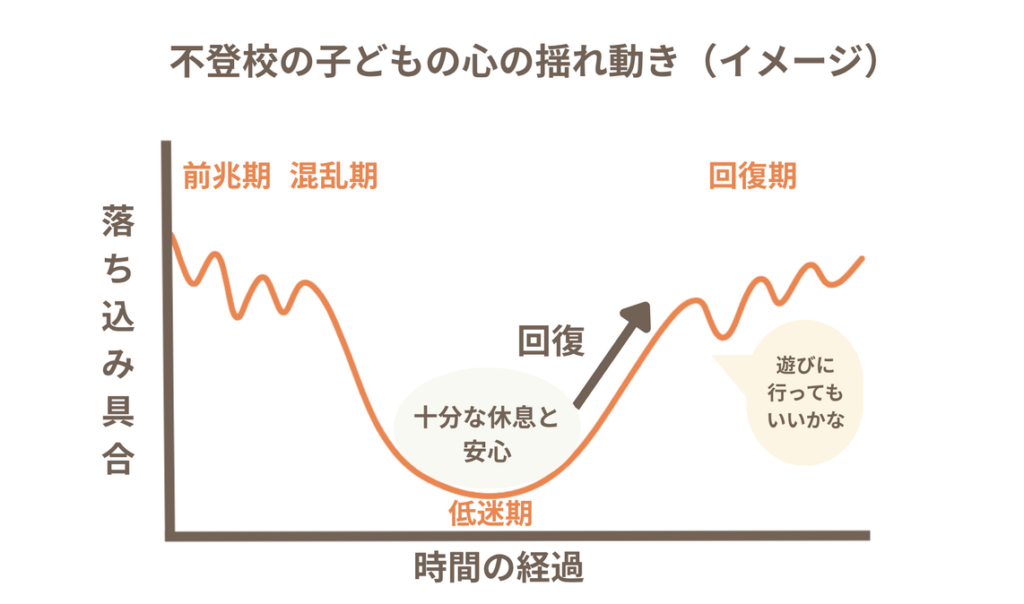

不登校のお子さんの心の状態は、「不登校の7段階」や「心のエネルギー曲線」などのモデルでも示されているように、一直線に回復するわけではなく、段階的に少しずつ回復していくと考えられています。

心身のエネルギーが枯渇し、起き上がるのもつらいほど落ち込むこともありますが、十分な休養と安心を得ることで、少しずつ元気が戻ってきます。

好きなことから取り組む意欲が湧き、「家の中を走り回る」「散歩に出かける」など、徐々に活発な行動が見られるようになります。

「遊びに行く」は、まさにこの回復期に現れる代表的な変化の1つです。

こうした行動はすべて、お子さんのエネルギーが回復してきた嬉しいサインとして受けとめましょう。

(※図は下記の資料を元に作成したイメージです。実際の回復の経過はお子さん1人ひとりによって異なります)

参考資料

佐賀県教育センター「不登校の子どもへの理解と支援のリーフレット」(2005年)

「心のエネルギー曲線」で子どもの心の状態と支援の方針を分かりやすく表した資料です。

世田谷区教育委員会「不登校・登校渋り 保護者のためのハンドブック」(2024年)

回復過程の、各段階での親と子の気持ちや対応が丁寧に解説されています。

NPO法人コミュニティ総合カウンセリング協会「不登校の7段階 」

子どもの「遊びに行く」をどうサポートするか

「おかしい」ではなく「よかったね!」という視点を

「不登校なのに遊びには行く」は、見方を変えれば「やっと遊びに行けるほど元気になってきた!」という、前向きな出来事です。

もし周囲から「学校も行かずに遊んでばかりでいいの?」など、心ない言葉をかけられることがあったら、少し距離を取って構いません。

保護者自身が「外に遊びに行けるようになって良かったね!」「元気になってきたね!」と、ポジティブに捉えることが大切です。

年齢別―周りの目を気にするお子さんへの配慮

低学年のうちは、まだ周囲の視線を強く意識しにくいことが多く、外出のハードルは比較的低めです。安全に配慮しながら、行ける範囲で経験を積ませてあげましょう。

高学年から中学生以降になると、周囲の目を意識して人目を避ける傾向が強まります。

無理に連れ出すのではなく、本人の気持ちを尊重しながら、外出する時間帯や場所などを工夫して、安心できる方法を一緒に探ると良いでしょう。

また、外の世界に関心が向いた時には、その瞬間を逃さず、肯定的な声かけをしてあげることが、自発的な行動への第一歩につながるでしょう。

まとめ

「不登校なのに遊びには行く」という行動は、決して怠けやわがままではありません。

それは、子どもの心のエネルギーが回復してきたサインであり、次の一歩に向けた大切なプロセスです。

保護者としては、つい焦ったり不安になったりすることもあるかもしれませんが、まずは「楽しい」「行きたい」というお子さんの気持ちを大切にし、そのエネルギーがさらに満ちていくよう、温かく見守ってあげてください。

「行けるようになって良かったね!」という言葉は、きっとお子さんのさらなる回復の後押しになるでしょう。

Podcastの紹介

この記事は、こちらのPodcastの内容を元に制作しました。ぜひ音声でもお聴きください

パーソナリティの紹介

たこやき

不登校経験を持つ息子と娘がいます。Branchでは利用者でもあり、運営のお手伝いもしています。特性豊かな我が子たちと日々過ごす中で、今まで多くの方々に助けていただきました。Branchで絶賛恩返し中です!ゲーム、音楽、マンガ、時代小説、ラジオ好き。

みどり

小学校1年生から不登校の息子がいるお母ちゃんです。Branch利用者であり、運営のお手伝いもしています。息子との旅の計画が、日々の活力!カフェでゆっくりしたり、語学学習、愛犬と過ごす時間が好きです。

中里 祐次

早稲田大学卒業後、㈱サイバーエージェント入社。子会社の役員など約7年勤めた後にサイバーエージェントから投資を受ける形で独立。自分の子どもがレゴが好きで、東大レゴ部の方に会いに行った時に目をキラキラさせていたのを見てこのサービスを思いつきました。好きなことは、漫画やアニメを見ること、音楽を聞くこと、サウナ、トレイルランニング、かなり多趣味です。

研修を受け、発達障害の特性にも理解があるスタッフが

研修を受け、発達障害の特性にも理解があるスタッフが 自分の「好き」から 遊べる

自分の「好き」から 遊べる