こんにちは。不登校や発達障害の子どもと保護者さんのための居場所、Branchコミュニティです。

「家でゴロゴロ」「Youtubeにゲームばかり」。これは不登校の子どもによく見られる光景ですが、見守る親としては、ついつい運動不足が心配になってしまいますよね。

心や体の健康維持のためにも、運動は大切。頭でそう理解していても、実際に「運動を継続する」ことはなかなか難しい…。

今回の記事では、運動不足を解消するために楽しく継続する方法や、親ができるサポートについてお伝えしていきます。

メンターや友だちと、安心して「好き」を楽しめる、学校外の居場所。

Branchは、信頼できる大人のメンターと、学校外の友だちと、安心してつながれるオンラインの居場所です。

不登校や発達障害の子どもたちが「好きなこと」を通じて自信がつき、社会とつながることを目指しています。

\メンター2回&コミュニティ2週間&詳細なレポートが無料 /

なぜ不登校になると運動不足になりがちなのか

不登校になると、体を動かす頻度が大幅に減ってしまうことがあります。

ここでは、その原因と影響について詳しく見ていきましょう。

運動不足の原因

不登校になると、まず「通学」がなくなるため、自然と歩く時間や階段を上り下りすることが減ります。外出に不安を感じたり、暑さや寒さが苦手だと、家から出る機会がぐっと少なくなることもあります。

また、もともと運動が苦手・嫌いだと、「わざわざ体を動かす」ことへのハードルが高くなりがちです。

不登校中は気持ちが落ち込みやすいこともあり、運動を始めるきっかけを見つけにくくなることもあります。

- 「通学」がなくなることで生活習慣が変化する

- 外出時の不安がハードルになる

- 運動への苦手さから取り組む意欲がわかない

こうしたことが重なってくると、気づかないうちに運動不足になってしまうことがあるのです。

運動不足がもたらす影響

運動不足が続くと、体に影響が出るだけでなく、気持ちにもマイナスの影響が出ることがあります。

体を動かさないと、エネルギーをあまり使わなくなり、体重が増えたり筋力・体力が低下します。そのため、ちょっとした動きでも疲れを感じることが増えて、ますます外出が難しくなったり、運動へのハードルが高くなります。

運動によってリフレッシュできる感覚がなくなり、気分が沈みがちになったり、ストレスをうまく発散できずに、ため込んでしまうことがあります。

このように、運動不足は心と体の両方に影響を与えやすく、そのことがゆくゆく問題となってくることがあります。

不登校のお子さんが無理なく、少しずつ運動を生活に取り入れるためには、どんな方法があるのでしょうか。

【室内】おすすめの運動不足解消方法

外に出るのが難しい場合でも、部屋の中で気軽にできる運動はたくさんあります。

ここでは、運動グッズを活用する方法と、思い立った時にすぐできる運動法をご紹介します。

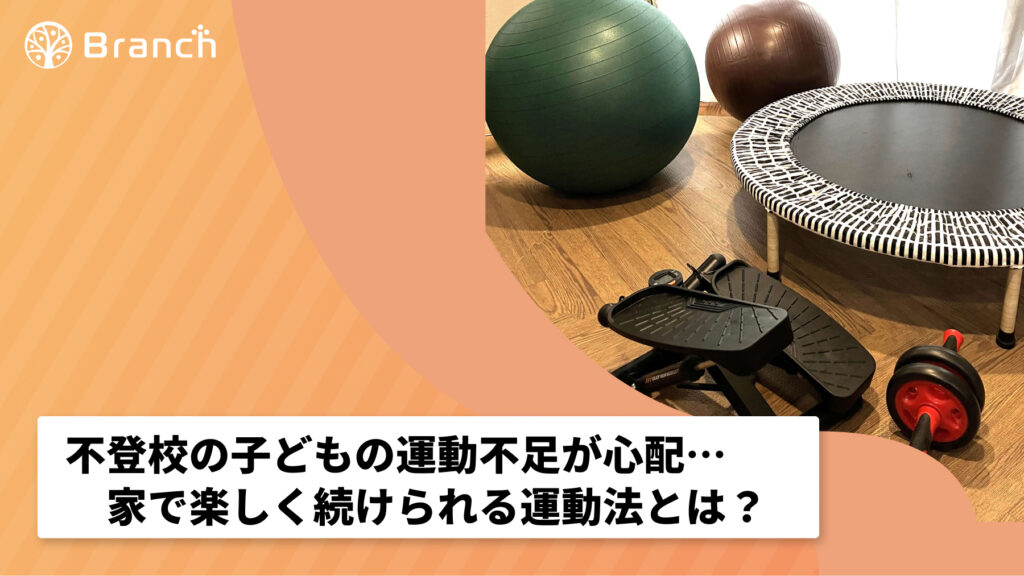

運動グッズを取り入れたもの

運動グッズを取り入れると、家でも手軽に、そして効果的に体を動かすことができます。

体幹を鍛える、筋力をつける、姿勢改善など、運動グッズによって効果はさまざまです。お子さんが興味を持ちそうなものを選んで、リビングなどの目につくところに置いてみてもいいですね。

おすすめ:バランスボール、トランポリン、ステッパー、フラフープ、ダンベルなど

- バランスボールは、椅子の代わりに座るだけでも効果が期待できます。ゲームをしながら、Youtubeを見ながら、スマホをポチポチしながら、など「ながら運動」に最適です。

- トランポリンは、ぴょんぴょん跳ぶ感覚が楽しく、運動にも気分転換にもなります。大人でも楽しめるため、まずは親がやっている姿を見せるのもおすすめです。

- ステッパーやダンベルは、あまり場所をとらないため、子ども部屋に置いておくこともできます。手に取りやすい場所にさりげなく置いてみてもいいですね。

室内運動は、快適な環境の中で、自分のペースで休憩をとりながらできる手軽さがあります。ただ、いつでもできるからこそ、逆にやらなくなってしまうことも。飽きてきた様子があれば、別の運動グッズを取り入れてみたり、親が使っている様子を見せるなど、興味をうまくひけるといいですね。

思い立った時にできるもの

運動グッズを使わなくても、すぐに始められる運動は他にもたくさんあります。

おすすめ:ストレッチ、ヨガ、ラジオ体操、流行りのダンスなど

- ストレッチやヨガは、体をほぐして気分もリフレッシュできます。長時間同じ姿勢で過ごすことが多いお子さんも、体を動かす気持ちよさを感じやすいでしょう。運動を続けるきっかけにもなるので、親から誘ってみてもいいですね。

- ラジオ体操は、馴れ親しんだ動きで、音楽が流れるだけで自然と体が動く場合も。毎日決まった時間にラジオ体操を流しておくだけでも、意識が向くかもしれないですね。

- 好きな音楽や流行のダンス・振り付けを運動に取り入れることで、エンターテインメント感覚で楽しく体を動かせます。普段からお子さんがよく見聞きしているコンテンツをチェックして、リビングで流してみるのもいいですね。

YouTubeでは、初心者向けのエクササイズやダンス動画がたくさん公開されています。運動をしたいと思ったときに、いつでも視聴できるので便利です。

お気に入りの配信者がいれば、一緒に取り組んでいる気分にもなり、お子さんのモチベーションアップにもつながります。「動画の時間」がそのまま「運動の時間」になるので、運動量を確保しやすいところもメリットです。

【屋外】おすすめの運動不足解消方法

自然の空気や日差しを感じることは、心と体にとても良い影響を与えます。ここでは、気分転換をしながら運動不足も解消できる、屋外での過ごし方を紹介します。

外気・日光を浴びながら体を動かす

外の空気に触れるだけでも気分転換になりますが、少し歩いたり、公園で遊んで体を動かせば、よい運動になります。

おすすめ:散歩、公園遊びなど

- 散歩は、目に入る景色の変化を楽しむことで、心と体のリフレッシュにもなります。歩くことは、日常生活に必要な体力を取り戻すのにも役立ちます。親に散歩に出る習慣があれば、こまめに声かけできるといいですね。

- 公園では、散歩だけでなく、広場や遊具で思いきり体を動かすことができます。親子で一緒に外出することができたら、例えば「買い物のついでに立ち寄ってみる」「いつものルートを少し延ばしてみる」などして、公園にうまく誘えるといいですね。

「人の目が気になる」「外出へのハードルが高い」など、不登校ならではの対応については、不登校ならではの悩みを解決する方法も参考にしてみてください。

天候や気温に左右されずに体を動かす

季節や天候に左右されずに運動を続けるためには、屋内施設を利用するのもおすすめです。施設の行き帰りには、外の空気を感じたり、日光を浴びたりすることもできます。

おすすめ:ウインドウショッピング、屋内の遊びのスペース、室内プールなど

- ショッピングセンターを歩くだけでも、適度な運動になります。空調が効いている環境で、すぐに休憩できるスペースもたくさんあるので、自分のペースで無理なく続けやすいです。

- 屋内の遊びのスペースは、運動を意識せずに楽しみながら体を動かすことができます。卓球やボルダリング、大型遊具など、家にない設備があるところを探せば、目新しさがやる気にもつながります。

- プールは、体にあまり負担をかけずに全身を動かすことができ、授業の水泳は嫌いだけどプール遊びは好きだったり、運動が苦手というお子さんにもおすすめです。市民プールなど、平日に気軽に利用できる施設を探してみてもいいですね。泳げなくても、水の中を歩いたり、プカプカ浮かぶだけでも効果があります。

継続するためのコツ

運動不足を解消するには、無理なく続けられる工夫が大切です。ハードルを低くして、楽しく取り組む方法を順番にご紹介します。

お子さんが自ら進んで運動を始める場合も、親が誘って始める場合も、これらのことを意識して見守ることで継続をサポートできるといいですね。

スモールステップでハードルを下げる

いきなり1時間の運動を目指すのではなく、まずは1日5分といった短い時間から始めると続けやすくなります。「今日は全然できなかった」と感じるよりも、「少しでもできたらOK」と考えると、プレッシャーも減ります。

小さなことでも少しずつの積み重ねが大切です。もし続かなくても、挑戦したお子さんを認めるようにすれば、次の機会につながりやすくなります。

運動を「楽しみ」に変換する

運動そのものが苦手な場合は、「好きなことと組み合わせる」工夫を試してみましょう。

たとえば、お気に入りの音楽を聴きながら体を動かす、動画や映画を見ながらストレッチをするなど、「ながら運動」にするだけでも楽しさが増えます。

好きなことや、退屈しないことと組み合わせるのがポイントです。お子さんがチャレンジしているときは、そっと見守れるといいですね。

あえて運動を「意識しない」

普段の生活の中で、無理なく体を動かす「ついで運動」を心がけるのも良い方法です。

たとえば、近所のコンビニまで歩いて買い物に行くなど、あえて「運動をしている」と意識しすぎないことがポイントです。日常生活のなかで、必ず行う流れに組み込めるといいですね。例えば、お手伝いをおこづかい制にして、日々の掃除やおつかいを任せることで、体を動かす機会につなげるのも良い方法です。

ゲーム性を持たせる

運動が苦手でも、ゲームの楽しさを取り入れると続けやすくなります。キャラクターの成長や達成目標があると、飽きにくく、モチベーションも保ちやすくなります。「ゲームを先に進めたい」というワクワク感で体を動かすので、自然と続けることができます。

親からすればまゆをひそめがちなゲームも、体を動かすことにつながれば応援しやすいですね。一緒にプレイすることで、親子のコミュニケーションにもなります。

体を動かして遊ぶ室内ゲーム(『リングフィット アドベンチャー』や『Nintendo Switch Sports』など)のほか、外に出て楽しむ位置情報ゲーム((『ポケモン GO』、『ドラゴンクエストウォーク』、『ピクミン ブルーム』など)などラインナップも豊富にあるため、お気に入りのゲームに出会えるといいですね。

実績を見える化する

せっかく運動を始めたら、その成果を「見える化」するのもおすすめです。万歩計やスマホの健康管理アプリを使って歩数や消費カロリーを記録すると、自分の頑張りを実感できます。数値化することで、運動がどれだけ効果を発揮しているか確認でき、続ける意欲も湧いてきます。

親子で共有できると、頑張りを認める機会にもなりますね。

ゲーム性を持たせるで紹介したゲームにも、記録機能を備えたものがあります。

Branch代表 中里さんの継続術

Branch代表者の中里さんの継続術はズバリ「脳内変換」。

たとえば、フィットネスジムに通う際には「ジムに行くのではなく、マンガを読みに行く」、朝のジョギングは「「走りに行くのではなく、花を見に行く」と脳内で変換することで、習慣づけに成功したそうです。

運動を“本来の目的”ではなく、自分が楽しめる別の要素に置き換える発想が大切だということですね!

不登校ならではの悩みを解決する方法

運動不足を解消するためには、不登校ならではの悩みに合わせた工夫が必要なことがあります。

ここでは、状況に応じた具体的な対策をご紹介します。

同級生と会いたくない場合

「外に出るのは良いけれど、同級生に遭遇すると気まずい…」。

お子さんにそんな不安がある場合は、登下校の時間帯を避け、授業時間中に出かけられるといいですね。また、平日の午前中や休日の早朝など、人が少ない時間帯や場所を選べば、知り合いにばったり会う心配も減るでしょう。自宅から少し離れた学区外で運動するのもおすすめです。

- 学校の行事予定や時間割を把握して、同級生と会いそうな時間帯を避ける

- 自宅から離れた場所を利用する

こうした工夫で同級生との接触リスクを減らすことができれば、外に出やすくなり、安心して運動を楽しむことができるでしょう。

学校から時間割をもらったり、家から離れた場所に送迎が必要なときは、親がサポートできるといいですね。

朝起きられない場合

不登校になると、生活リズムが乱れがちで、朝が苦手になるお子さんも多いですよね。そんなときは、無理に朝活をするのではなく、夜の時間帯を上手に活用する方法を考えてみましょう。

運動のために無理に朝起こしたり、昼夜逆転を改善させようとしなくても大丈夫。

激しい運動は避け、簡単なストレッチやヨガなど、リラックス効果のある運動を選べば、睡眠の質の改善にもつながり、生活リズムを整える第一歩にもつながるかもしれません。

- 夕方・夜の軽めのウォーキング

- 就寝前の簡単なストレッチ・ヨガ など

外出にハードルがある場合

外出自体が負担になっている場合は、まずは家の中でもできる運動を選びましょう。また、庭やベランダなど、気軽に出られる場所で慣れていくこともおすすめです。

一方で、出発さえできれば外で運動を楽しめる、ということであれば、外出を難しくしている要因を見つけて、対策を立ててみるのもいいですね。

- 無理して外出しなくてもOK。家でできることを優先に

- 庭やベランダに、運動したりリラックスして過ごせるスペースを作るのも〇

- 外出時にネックになっていることに注目して対策を

ヒント!外出する手間を少なくするためには、こんな対策があります。

✓ 着替えが億劫な場合

普段から外出用に着替えなくてもOKな服装で過ごす

さっと羽織れる上着を用意する

✓ 身だしなみが気になる場合

帽子をかぶったり、上着を羽織って、気になる部分をカバー

運動用のファッションをあらかじめ決めておく

✓ 飲み物やタオルの準備が面倒な場合

運動用のバッグを用意して、毎回準備しなくても済むようにする

使い捨てのウェットシートなどを利用して、持ち物の入れ替え頻度を減らす

必要になった時点で外出先で購入できるようにする

一人では長続きしないけど、一緒に運動する人が見つからない場合

一人ではモチベーションが保ちにくい場合は、運動ができる居場所や、一緒に体を動かしてくれる支援者を探してみるとよいでしょう。地域のフリースペースや、不登校の子ども向けの居場所では、運動体験ができるところもあります。

また、医療機関につながっている場合は、訪問看護を受けられることがあります。訪問看護では、好きなことを一緒にして過ごしたり、公園などへの外出をサポートしてくれることもあります。お子さんの年齢によっては、プレイセラピーを利用してみてもいいですね。

- 運動体験ができる居場所を探してみる

- 訪問看護やプレイセラピーなどを利用する

ヒント!仲間がいるだけで、運動を続ける意欲が高まることがあります。オンラインスクールやコミュニティを活用して、同じ目的を持つ人とつながり、励まし合いながら運動に取り組む方法もおすすめです。

発達特性がある場合の悩みと解決方法

発達特性があるお子さんの場合、特性によっては運動そのものが苦手だったり、継続が難しかったりすることがあります。ここでは、そのような特性に配慮したアプローチを紹介します。

運動が苦手な場合は「楽しむ」を優先する

好きなキャラクターの動作を真似したり、お気に入りの動画、音楽に合わせて体を動かしたり、本人の「好きなこと」に関連づけることを意識してみるのも一つです。

「出来るようになること」「克服すること」に着目すると、うまくいかなかったときに失敗体験や傷つき体験となり、運動嫌いになってしまうことも。

遊びのなかで自然に体を動かすなど、楽しく取り組むことを目指したいですね。

運動系の療育プログラムを利用する

学校に通うのが難しい場合でも、発達特性への理解がある「放課後等デイサービス」が安心して過ごせる居場所になっているお子さんもいます。運動系の療育プログラムを取り入れている施設を探してみるのも、選択肢の一つです。

運動に苦手感がある場合は、お出かけや体育館での活動がある事業所を選ぶことで、遊びながら自然に体を動かす時間を持つことができるでしょう。

運動が継続するような環境調整を

お子さんの特性にあわせて、運動に取り組みやすくなる工夫ができないか考えてみましょう。

✓ カレンダーや表を作成して、運動の予定を視覚化する。

✓ 運動後のちょっとしたごほうびを設定して、楽しみをプラスする。

✓ タイマーやアプリを使って、時間の区切りを意識しやすくする。

「 飽きないように変化を加えた方が続けやすい」「ルーティン化して日常生活に組み込んだ方がいい」など継続しやすい方法はお子さんによって異なります。いろいろな方法を試しながら、定期的に見直して調整していくのもよいですね。

親ができるサポート

以下のポイントを意識してサポートすることで、子どもの運動習慣を後押しできることがあります。

親子で一緒に楽しめる運動をする

一緒に運動をすることは、親子の大切なコミュニケーションの時間にもなります。2人1組でできるストレッチやヨガ、バトミントンや卓球などの楽しく競い合えるスポーツ、散歩やサイクリングなどもおすすめです。ゲーム好きなお子さんであれば、一緒に体を動かして遊ぶゲームに挑戦してみるのもいいですね。

また、親子で運動プログラムやイベントに参加してみることも、運動を始める良いきっかけになります。不登校支援の居場所が運動スペースを解放していたり、地域で親子向けの運動プログラムが開催されていることも。気軽に参加できる場所を探してみるとよいですね。

親が運動する姿を見せる

運動に誘っても、お子さんの気が乗らないことはよくあります。「運動=苦痛なもの」というイメージを持たせないためにも、無理に誘わず、断られたらすぐに引く姿勢が大切です。

一方で、親が運動を楽しんでいる姿が、お子さんの興味を引くきっかけになることもあります。例えば、家の中でストレッチをしてみると、親自身のリフレッシュにもなります。体を動かすことの気持ち良さが伝わり、お子さんの「一緒にやってみようかな」という気持ちにつながるといいですね。

運動しない子どもを受け入れる

不登校のお子さんの中には、運動不足を気にしている子もいます。特に思春期は、自分の見た目が気になりやすい時期なので、体力の低下や体型の変化に不安やストレスを感じやすいことがあります。

そんな時は、お子さんの気持ちに寄り添いながら、安心できる言葉をかけてあげられるといいですね。たとえすぐに運動につながらなくても、運動を始めてみようと思えた気持ちを認めてあげることが大切です。

また、運動不足のデメリットばかりを強調して、不安を大きくしないように心がけましょう。

Branch保護者の経験談

Branchコミュニティでも、不登校による運動不足は、心配ごととしてよく話題にあがります。

Branch利用者のご家庭では、実際にどのように運動時間を確保しているのでしょうか。

経験談をご紹介します。

今のところ、放課後デイ(月2-3回利用)にできるだけ運動の活動をお願いしているのと、フリスクでも公園に行ったりプールに連れて行ってくれたり、外遊びもつきあってやってくれるのでそれでなんとか体を動かす機会をキープしています。

これまで車や交通機関を使って移動していましたが、子供の好きなお店を目的地に設置し、30分ほど歩いて行く事をきっかけに、いろんなお店や人間観察に楽しさを覚えて、今では1時間ほどウォーキングできるようになり、体重も安定し、夜もよく眠れるようになりました。

ダンス、アクロバットなど、飽きたら変えてもいいので、体を動かす習い事は続けるようにしています。 効果はまだなんとも…

けれど遊ぶ時は体力無限に感じるので、一番はやっぱり興味の有無かも知れません。

マウンテンバイク型の自転車を買い替えたら、すごく気に入ったようで毎日のように短時間ではありますが公園に行くようになりました。

それもしてくれない日は庭でラジコンして、少し日に当たればよしとしようと、努めて基準を低めに保とうとしています。

学校の往復がかなりの運動になっていたことを、不登校になってから知りました。基本動かないことや薬の副作用もあり、徐々に体重が増えていきました。唯一好きだったプールも、太ってお腹が出てきたので水着になることを嫌がりやらなくなりました。家の中でできることとして、バランスボールやトランポリンを買いましたが続かず…。外へ出るきっかけとしてポケモンGO、ドラクエウォークも始めましたが続かず…。

結局、高校へ通い始めたら(自転車通学)どんどん痩せていき、本人も驚いていました。

こんな声も寄せられました。

肥満傾向が強まって心配です。ただ、体育の授業でのついていけなさや、運動への苦手意識も不登校に関係している気がするので、逆に、運動という言葉をかけないように気を付けています。

まとめ

親が気になる子どもの運動不足。不登校という状況が重なると、より心配になるのも無理はありません。

子ども自身が気にしている場合もあるため、様子を見守りつつ、必要なサポートができるとお子さんも心強いのではないでしょうか。

我が家の運動解消法

最後に、我が家の運動不足解消法をご紹介します。

- 夫:歩いて通勤しています。時々、運動グッズを購入して試しています。

- 私:ステッパーを踏みながらアニメを見ています。「1話分やる」と決めると、運動量も確保しやすいです。それと、Branchの保護者さんと一緒に、ラジオ体操や運動プログラムに参加しています。誰かと一緒だからこそ継続できています。

- 長男:本人も運動不足が気になるのか、たまに思い出したように筋トレを始めます。一時期、フィギュアスケートにはまって振り付けの真似をしていたときは、なかなかの運動量でした。

- 次男:ご飯を食べるとき、テレビを見るときは、バランスボールの上で過ごしています。クッションやマットレスを使って、室内アスレチックを作って遊んでいた時期もあります。親子で馬跳びや風船バレーをしたり、遊びのなかでたくさん体を動かしていました。

- 家族で:ポケモンGOにはまっていた時期があり、よく公園に出かけていました。楽しみながらたくさん歩けるし、なによりも家族の会話につながったことが良い思い出になっています。

なによりも、継続のためには、無理なく楽しむことが大切です。

お子さんに合った運動スタイルが見つかるといいですね。

「好き」で安心とつながりを育むサードプレイス

この記事を書いているBranchは、不登校・発達障害のお子さま向けのオンラインサービス「Branch home+」を運営しており、以下の特徴があります。

- 子どもが安心できるメンターと、1対1で好きなことを好きなだけ楽しむ「好きなことプログラム」

- オンラインツールをつかった、学校外で友だちができるコミュニティサービス「好きなことコミュニティ」

- NHKや日テレなど多くのメディアにも紹介され、本田秀夫先生との対談や、厚生労働省のイベントの登壇実績もある。

Branch home+は無料体験ができるので、ご利用を迷われている方は一度お気軽にお申し込みください。

また、不登校や発達障害に関する情報を日々シェアしているLINEも運営しております。こちらも無料ですので、よろしければご登録ください。